普救寺

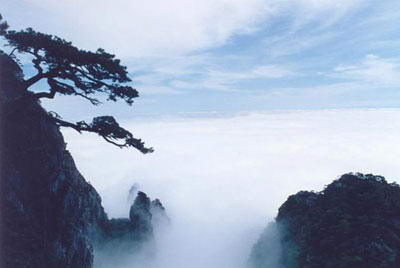

位于山西省西南部永济县境内的峨眉塬头。南向紧邻古蒲州城址,东连西厢村。寺址高耸,松柏满垣,西临黄河湾,水势汹涌澎湃;东近中条山,犹如屏障峙立,视线广阔而开朗。塬头之下一条宽阔的坡底长街,是当年通向长安的古驿道。这里是我国历史名剧《西厢记》故事的发生地。寺内有座方形砖塔,原名舍利塔,俗称莺莺塔。这座塔同北京天坛的回音壁、河南宝轮寺塔、四川潼南县大佛寺内的“石琴”,并称为我国现存的四大回音建筑;和缅甸掸邦的摇头塔、匈牙利索尔诺克的音乐塔、摩洛哥马拉克斯的香塔、法国巴黎的钟塔、意大利的比萨斜塔,并称为世界六大奇塔。

普救寺始建于何年,现已无从得知。但从古籍记载和出士文物考证推断,隋朝初年即已有普救寺了。不过,那时该寺的名称不叫普救寺,而叫西永清院。

普救寺的建筑富丽堂皇,“红墙匝绕,古塔高耸,绿树丛中,殿宇隐现”。普救寺的建筑由寺院和园林两部分组成,寺院部分在前,园林部分在后。山门上悬挂着中国佛教协会会长赵朴初题写的寺名横匾。

普救寺的寺院建筑,大致分布在三条轴线上。目前至后,西轴线上的建筑有大钟楼、塔院回廊、莺莺塔、大雄宝殿,最后为花园;中轴线上有天王殿、菩萨洞、弥陀殿、罗汉堂、十王堂、藏经阁;东轴线上有前门、僧舍、枯木堂、正法堂、斋堂、香积厨等。大雄宝殿内供着三尊石佛。这三尊石佛都是立像,其中释迦牟尼佛像高三点九米,均是八十年代修复普救寺时在塔后三十三米处的地下出土的。从佛像的艺术风格看,这当是南北朝时期的作品。据说,另外两尊佛像出土时没有头,现今的佛像头部是以后加上去的。相传别墅花园为唐代崔相国所建的佛居别墅,《西厢记》中老夫人和莺莺所居之处。而莺莺塔后有经籍阁,东西两侧建有厢房,所谓的“西厢书斋”,就是传说中当年张生游蒲东时来到普救寺借宿的所在。这个“西厢书院”,就是《西厢记》的故事发生的地方。“待月西厢下,迎风尘户开。拂墙花影动,疑是玉人来”。张生的书房就在这西厢下,他初恋莺莺而坐卧不宁,“对着盏碧荧荧短檠灯,倚着扇冷清清旧围屏。灯儿又不明,梦儿又不成;窗儿外淅零零的风儿透疏棂,忒楞楞的纸条儿

历史名剧《西厢记》,描述了张生和崔莺莺的恋爱故事。当年,张生赴京赶考,途中遇雨,到普救寺游玩。碰巧,在寺内看见了扶送父亲灵柩回乡时滞留在寺内的崔莺莺。两人一见钟情。张生当年的读书处西轩,就在大雄宝殿的西侧。莺莺和她母亲、侍女红娘居住的黎花深院,就在大雄宝殿的东侧。在这里有张生越墙会莺莺的跳墙处,也有张生上墙踩踏过的杏树。现在沿当年张生游历的小径重建了梨花深院、书、后花园、跳垣处等,并塑造厂一组佛像和《西厢记》人物蜡像,依照《西厢记》剧情再现了惊艳、借厢、闹斋、请寓、赖婚、听琴、逾垣、拷红等一幕幕戏剧场面。

莺莺塔雄峙于普救寺西侧,古朴端庄,独立擎天。在明嘉靖三十四的那次大地震中也被毁掉了,现今我们看到的,是公元1563年重修的。塔内外呈四方形,塔檐呈微凹的曲线形式,这些都说明莺莺塔保留了某些唐塔的特征。

回廊围绕着的莺莺塔,是用砖砌筑的。全塔十三层,高三十六点七六米。七层以上突然收缩,使整个塔显得更为灵巧。塔内各层之间有甬道相通,一般人可上至九层。但六、七层不能直接相通,必须从六层下到五层后才能上得去。更为引人注目的是,莺莺塔具有奇特的回声效应。在塔的附近以石相击,人们在一定位置便可听到“咯哇、咯哇”的回声,类似青蛙鸣叫。

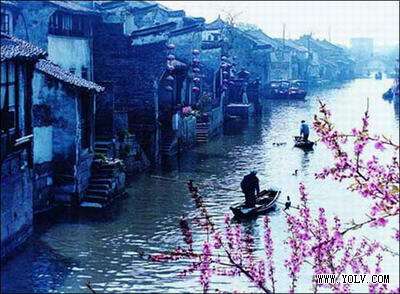

普救寺的后面,是一组园林建筑,假山、竹林、小桥、水池点缀其间,还有引人遐想的莺莺亭、拜月台,景色美丽,令人心醉。